アフリエイト広告を利用しています。

私は介護施設に転職して、まる2年が過ぎ、何とか介護福祉士の受験資格が手に入ろうとしています。

時間を見つけては、過去問題集を解くように時間を作るようになりました。

介護福祉士の過去問題の問題で、本当に介護福祉士の受験問題としてではなく、多くのビジネスパーソンにも介護福祉士の受験問題集を解いていただきたい気持ちです。

ちなみに介護福祉士の過去問題集はTACさんのもを使っています。

その理由は、私たちは常に、人間関係に迷うことがあります。

私たちは、無意識に自分自身の考え方を通して相手を見ていること。

介護福祉士の過去問題で見た問題でぜひ、

コミュニケーションスキルの参考にして、解いていただきたい問題をご紹介したいと思います。

人間関係の形成とコミュニケーションの基礎

自己覚知

問題としては、次のような形式で出題されているようです。

他者とのコミュニケーションを通した自己覚知として、最も適切なものを1つ選びなさい。

正解の肢は次の内容です。

自己の感情の動きとその背景を洞察する。

五択から選ぶ問題ですが、問題としては、易しい問題です。

コミュニケーションスキルを考えたときに、意識をしなければならない基礎的なことです。

問題を解きながら、自己啓発としての読み物にできるのが、介護職の学びの良いところです。

介護福祉士の過去問題集の解説では、

自己覚知とは、自分自身のものの見方や考え方について、客観的な視点から理解しょうとすることをいいます。

自分が抱く感情にどのような背景があるのかを洞察することで、先入観をもたずに利用者に接していくことができるようになります。

私たちは、つい、自分の考え方が正しく、自分の基準に従って、相手のことを理解しょうとしてしまいます。

自分自身の考え方が本当に正しいのかを考えるクセをつけることは、とても大切なことだと思います。

介護の現場では、つい、ご利用者のことを自分の考え方で、

今までの経験から、つい、このようなタイプの人は、このように対応しよう、という具合に決めつけてしまうことは、とても危険です。

よって自己覚知とは、

「自分はどんな性格をしているのか」、

「どのような価値観や判断基準をもっているのか」

「物事に対して、どういった反応や考え方をしているか」

といったことを、自分自身に問いかけ、自己の感情の動きを洞察することが大切です。

したがって介護福祉士は、自分が抱く感情にどのような背景があるのかを知ることで、先入観をもたずに利用者に接していくことができるようになります。

他者理解

相手に対する理解の心が他者理解のカギとなり、そのような意識をもつことで、コミュニケーションは、よりスムーズになります。

生活歴や家族関係などの背景も含めて、利用者がどのような価値観や考え方をもっているのかを知ろうとすることは、今後どのような介護を提供していくべきか、その基準ともなります。

※TAC 介護福祉士の教科書を参照しています。

他社理解を深める方法には、どのような方法があるのでしょうか。

・相手に話させる、傾聴することが求められます。

まず、相手のことを知ろうとすることが大切になります。

よき理解者になることができれば、信頼関係にも良い影響がでます。

・自分とは違う価値感がある。

人は、すべて違います。

それを前提にコミュニケーションを取ることが、相手に関心を寄せることになります。

・相手を優先する気持ちのゆとりが求められます。

あせりは禁物です。仕事やプライベートでも、なぜか、物事を早く進めたいと考えることは

悪いことではありません。

しかし、相手を優先した余裕があると、結果的には、スムーズにストレスがなく物事が進むことが多いです。

・相手のお話を聞くときは、最後までお話を聞くようにします。

日本語はよく、最後に結論や言いいたいことが来ると言われます。

文法上、そのようなことが多いです。

そして、その結論までいく過程で、

相手の表情や声のトーン、伝えようとしている理由が、

理解できるようになります。その結果、他社理解につながります。

・そして、共感すること

相手を理解することで、信頼関係が築くことができます。

まとめ

わたしは、介護の仕事に転職をするまでは、営業職をしていました。

自己覚知、他者理解について、意識的に行えていなかったと思います。

現在は、介護などの仕事をしながら、介護福祉士の資格の勉強をする中で、

対人関係のお仕事ですので、コミュニケーションについて、学ぶ機会が多くあります。

ケアに先立って必要なことは、介護職自身が発信する情報やその手段、自分の環境、特に自分の認識や行動のパターンが利用者に与える影響を自覚することは大切です。

介護福祉士の過去問題集は介護福祉士の資格を取得するために使いますが、

たくさんの学びがあるとても、良い参考書となります。

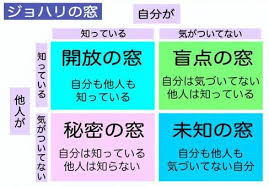

そして、自己覚知や他者理解を学んでいく中でジョハリの窓というものを知ることがありました。

参考までに紹介させていただきます。

自己覚知、他者理解を学ぶための参考資料として

自分のなかには、自分が「気づかない」領域、すなわち他人からは知られているにもかかわらず、「自らはわかっていない」領域があります。

そして自分ではわかっていない領域を拡大することを自己覚知といいます。

引用元:※一般財団法人 長寿社会開発センター「介護福祉士養成講座 実務者研修テキストより

このことは、すべてのコミュニケーションに関連することです。

そんな学びの多い介護のお仕事に興味を持たれている方におかれましては、ぜひ、介護のお仕事にチャレンジいただければと思います。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-young/content/contents/000755358.pdf

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e478797.cfa376b9.3e478798.781f7b8d/?me_id=1213310&item_id=21558494&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6791%2F9784300116791_1_10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e478797.cfa376b9.3e478798.781f7b8d/?me_id=1213310&item_id=21537785&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6784%2F9784300116784_1_24.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント