(この記事は2025年5月29日に更新されています)

アフィリエイト広告を利用しています。

介護の仕事に「目標なんて必要?」と思っていませんか?

実は、目標があるかないかで、介護のやりがい・達成感は大きく変わります。

この記事では、私自身の体験を交えながら「介護職としての目標設定」や「介護過程の重要性」についてお伝えします。

これから介護職を目指す方にも、すでに働いている方にも役立つ内容です。

介護職として、時間に追われることは日常には、多々あります。

そんな中、介護職の本当の仕事は何か、立ち止まることは、心を新たにリセットできます。

介護職の仕事に「目標」は必要なのか?

介護の現場は、日々、時間に追われることの連続です。

排泄介助や入浴介助、食事のサポート、記録の入力、コール対応――

気がつけば、一日が「作業」で終わってしまうことも珍しくありません。

私自身、介護職として働き始めて2年が経とうとしていますが、ある日、先輩介護士からこんな言葉をかけられました。

「あなたの担当している利用者さんの目標って、どんな内容?」

その質問に、私は言葉が出ませんでした。

「目標」なんて、考えたこともなかったのです。

私が見落としていた「本当の介護の仕事」

当時の私は、決められた時間通りに動くことばかりを意識していました。

マニュアル通りに配膳し、コールが鳴ればすぐ対応し、ケア内容を素早く記録する――。

それが「仕事」だと思っていました。

でも、それは単なる「作業の繰り返し」だったのです。

介護の本質は、「人と人との関わり」。

利用者様が望む生活を、どう支えていくか。

そのために必要なのが「介護過程」であり、明確な「目標設定」だったのです。

介護職の目標は「介護過程」によって明確になる

介護職にとっての目標は、単なるスキルの習得や業務の効率化ではありません。

利用者様がその人らしく生きられるように支援することこそが、私たちの目標です。

この考え方を具体化するために使われるのが「介護過程」です。

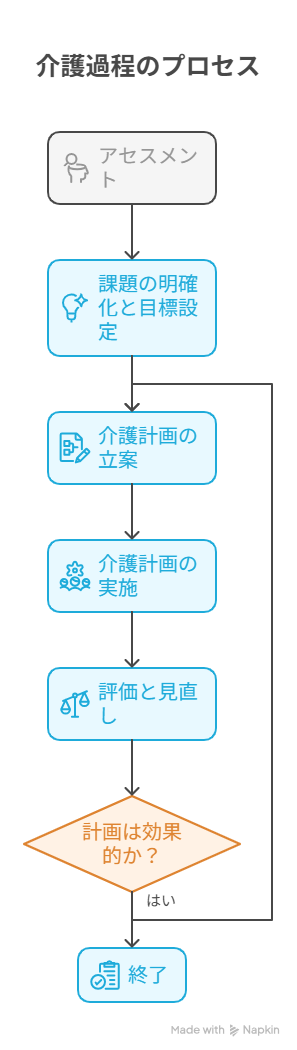

◆ 介護過程の5つのステップ

- アセスメント(情報収集)

利用者様の心身の状態、生活環境、趣味や価値観などを把握します。 - 課題の明確化と目標設定

生活の中で困っていることは何か? それを解決するためにどんな目標を立てるべきかを明確にします。 - 介護計画の立案

根拠のある個別的な支援計画を作成します。 - 介護計画の実施

チームで共有しながら、計画に沿ったケアを行います。 - 評価と見直し

効果を確認し、必要に応じて計画を修正していきます。

介護過程の5つのステップ:まるで「オーダーメイドの介護」を作る職人技!

「介護過程」と聞くと、ちょっと難しそうな専門用語に聞こえるかもしれませんね。でも、ご安心ください。これは、利用者さんが「自分らしく、安心して生活を送れるように」、私たち介護職が知恵を絞り、工夫を凝らすための「設計図」のようなものなんです。

例えるなら、料理人がお客様の好みに合わせて最高のフルコースを考えるように、介護職が利用者さん一人ひとりに合わせた「オーダーメイドの介護」を作り上げていくプロセス、それが介護過程なんです。このプロセスには、大きく分けて5つのステップがあります。一つずつ、じっくり見ていきましょう!

ステップ1:アセスメント(情報収集)〜あなたのことを「まるっと」教えてください!〜

まず最初にやることは、利用者さんのことを徹底的に知ることです。

これは、料理人がお客様の「好きな食材」「アレルギー」「どんな味付けが好きか」を細かく聞くのと同じ。私たちは利用者さんの心身の状態(どんなことができるか、どんなことが難しいか、病気や健康状態など)はもちろん、生活環境(どんなお家に住んでいるか、家族構成は?)、趣味や価値観(どんなことが好きで、何を大切にしているか、どんな人生を送ってきたか)まで、あらゆる情報を集めます。

なぜこんなに細かく知る必要があるのか? それは、その人「らしさ」を大切にしたケアを提供したいからです。「Aさんは朝食はパンよりもご飯が好き」「Bさんは昔、教師をしていて、お話を聞くのが大好き」といった、些細な情報こそが、その人にとって本当に必要な、そして心から喜んでもらえるケアを見つけるヒントになります。

この段階は、「利用者さんという宝の地図」を広げ、宝のありかを示す情報を集める、ワクワクするステップと言えるでしょう。

ステップ2:課題の明確化と目標設定 〜「困りごと」を見つけて「こうなりたい!」を一緒に描く〜

利用者さんのことを「まるっと」知ったら、次は「今、何に困っているのか?」を具体的に見つけ出します。そして、その困りごとを解決するために、「どうなったら一番嬉しいか?」という目標を一緒に考え、設定します。

例えば、

- 困りごと: 「最近、一人でうまく食事ができない(食べる量が減ってきている)」

- 目標: 「一人で食事を最後まで楽しく食べられるようになる」

あるいは、

- 困りごと: 「外出がおっくうになり、気分が落ち込みがち」

- 目標: 「週に1回は気分転換に外出できるようになる」

といった具合です。

大切なのは、介護職が一方的に決めるのではなく、利用者さん自身の「こうなりたい!」という気持ち(ニーズ)を尊重することです。利用者さんの願いが目標になることで、ケアを受けるモチベーションもグッと高まります。

このステップは、地図の「宝のありか」を正確に特定し、「どうやって宝を手に入れるか」という夢を描く作業です。

ステップ3:介護計画の立案 〜「あなただけの」最高のプランを立てる!〜

目標が決まったら、いよいよその目標を達成するための具体的な「介護計画」を作り上げます。これは、料理人が「お客様のためにどんな料理を、どんな順番で出すか」という献立を考えるのと同じ。

「一人で食事を最後まで楽しく食べられるように」という目標があるなら、

- どんな介助方法が適切か(全介助、見守り、声かけのみ?)

- どんな食事形態にするか(刻み食、とろみ食?)

- 食事の場所や雰囲気はどうするか?

- 食具は何を使うか?

- 他の職種(栄養士、看護師など)と連携する必要はあるか?

といった具体的な内容を検討し、「根拠のある個別的な支援計画」としてまとめます。

この計画は、ただ闇雲に「こうしよう」と決めるのではなく、「なぜこの方法がベストなのか?」という根拠(アセスメントで得た情報)に基づいていることが非常に重要です。そして、その人だけのオーダーメイドの計画なので、「個別的」であることもポイントです。

これは、宝を手に入れるための「具体的なルートと作戦」を練る、腕の見せ所です。

ステップ4:介護計画の実施 〜さあ、みんなで目標に向かって実践だ!〜

計画ができたら、いよいよ実践です!介護職だけでなく、看護師さん、理学療法士さん、栄養士さんなど、チーム全員で計画を共有し、協力しながらケアを行います。

例えば、「一人で食事を最後まで楽しく食べられるように」という目標があるなら、

- 計画通りに声かけを行い、利用者さんが自ら食べるのをサポートする。

- 食事の姿勢や介助の仕方を確認し、誤嚥(ごえん)しないように見守る。

- 食欲がない場合は、気分転換になるような話題を振ってみる。

といった具体的な行動に移していきます。

計画通りに進めることは大切ですが、利用者さんのその日の体調や気分は常に変化します。そのため、「計画通りに行かない時」の対応力や、状況に応じた臨機応変な判断も求められるのが、このステップの面白さであり、難しさでもあります。

このステップは、地図に従って「宝探しの旅」に出る、実践のフェーズです。

ステップ5:評価と見直し 〜これで終わりじゃない!もっと良くするために振り返る〜

「計画を実行したら終わり!」ではありません。介護過程の最後の、そして最も重要なステップは、「実施したケアがどれだけ効果があったか?」を評価し、必要に応じて計画を見直すことです。

先ほどの食事の例で言えば、

- 「目標の『一人で最後まで楽しく食べられた』は達成できたか?」

- 「もし達成できていないなら、その原因は何だったのか?」

- 「計画通りにできたこと、できなかったことは?」

- 「利用者さんの表情や言動に変化はあったか?」

といった点を、チームで話し合い、客観的に評価します。

もし目標が達成できていなかったり、新たな課題が見つかったりしたら、「アセスメント」のステップに戻り、再び情報収集からやり直します。そうすることで、より利用者さんにフィットした、質の高いケアへと改善していくことができるのです。

このステップは、宝探しで見つけたものが本当に宝なのかを確認し、もし違えば「もっと良い宝はないか?」と次の冒険を始める準備をするようなものです。介護過程は、まさにこの5つのステップをぐるぐると回る「継続的な改善サイクル」なんですね。

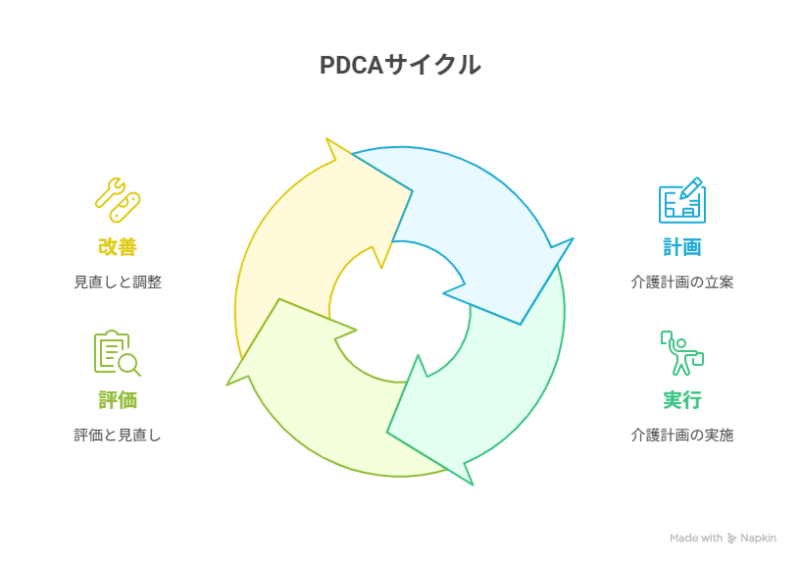

介護過程は生活のPDCA!あらゆる場面に応用できるお役立ちスキル

さて、この介護過程の5つのステップ、どこかで聞いたことがあるようなサイクルだと思いませんか?

実はこれ、ビジネスの世界でよく使われる「PDCAサイクル」と全く同じ考え方なんです!

- P (Plan:計画) → 介護計画の立案

- D (Do:実行) → 介護計画の実施

- C (Check:評価) → 評価と見直し

- A (Action:改善) → 見直し(アセスメントに戻る)

そして、PDCAサイクルを回すためには、その前段階として「現状分析(アセスメント)」と「目標設定」が不可欠ですよね。まさに介護過程そのものなんです!

この介護過程(=PDCAサイクル)の考え方は、介護の現場だけでなく、私たちの日常生活のあらゆる場面で応用できる、非常に役立つスキルなんです。

【日常生活での応用例】

- ダイエット・健康管理:

- アセスメント: 今の体重、食生活、運動習慣、目標とする体型・健康状態。

- 課題と目標: 「お腹周りが気になる」→「3ヶ月で体重を3kg減らす」。

- 計画: 「毎日の食事記録」「週3回30分のウォーキング」「間食はナッツ少量まで」。

- 実施: 計画通りに食事を記録し、ウォーキングを実行する。

- 評価と見直し: 1ヶ月後、体重の変化、体調、計画の継続性などを評価。「ウォーキングだけでは物足りないから、筋トレも取り入れよう」など、次の計画に繋げる。

- 資格取得・勉強:

- アセスメント: 今の学力、使える勉強時間、得意・苦手科目。

- 課題と目標: 「〇〇資格に合格したい」→「3ヶ月後の試験で〇〇点以上取る」。

- 計画: 「1日2時間勉強」「参考書を〇回読む」「過去問を毎日〇問解く」。

- 実施: 計画通りに勉強を進める。

- 評価と見直し: 定期的に模擬試験を受けたり、問題集の正答率を確認。「この分野が弱いから、もう一度参考書を読み込もう」「もっと効率的な勉強法はないか?」など、学習計画を修正する。

- 家事・育児:

- アセスメント: 家事の量、家族構成、各メンバーの協力度、子どもの成長段階。

- 課題と目標: 「家事がなかなか終わらない」→「週末の家事時間を2時間短縮する」。

- 計画: 「家族で家事を分担する」「掃除機は毎日かける」「夕食のメニューは週単位で決める」。

- 実施: 家族で役割分担し、計画を実行する。

- 評価と見直し: 週末の家事時間を計測し、家族の感想も聞く。「このやり方だと、まだ負担が大きいな。時短家電を導入しようか」「子どものお手伝いをもう少し増やしてみよう」など、改善策を考える。

どうでしょうか? 介護過程の考え方は、介護の専門知識としてだけでなく、目標達成のための論理的な思考プロセスとして、あなたの日常生活やキャリアアップにもきっと役立つはずです。

介護職として働くことは、人として、そしてプロフェッショナルとして、こうした「課題解決能力」を日々磨き続けられる、非常にやりがいのある仕事だと言えるでしょう。

目標のない介護は、「ただのお世話」になってしまう

介護の仕事に目標がないと、利用者様の自立を促す支援はできません。

「何に困っているのか?」「どんな支援がその人らしさにつながるのか?」を考えなければ、介護職としての意味が薄れてしまいます。

だからこそ、日々の何気ないコミュニケーションの中から、小さなサインを見逃さないスキルが求められます。

介護過程の目的は、利用者の解決すべき課題を明確にすることから始まります。

その解決すべき課題を解決するたもの目標を立てる。

この目標の設定ができていないことを見通されていたのだと思うのです。

そして私たち介護職は、根拠に基づいた介護(個別ケア)を実践することを目的としているのです。

ですので、もし何かに困っていたら、どのような場面で、何に不便、不都合を感じているのかを知るスキルを身につけなければ、介護職の存在の意味がなくなってくるのです。

また、専門職としては、どのような支援、介助をすれば、自立性が高まるのか。

そこでアセスメントが出来ているかが試されるわけですね。

このようなことを文章で書いていくと、大変、むずかしく感じますが、その先輩介護士から、とにかく関わるご利用者とのコミュニケーションを取ること。

これが基本とのことでした。

元営業職の私が気づいた「介護職のやりがい」

私は前職で営業の仕事をしていました。

営業のときは、お客様のことを知ろうと一生懸命でした。

けれど、介護の仕事では、いつしか「知ろうとする努力」を忘れていたのです。

しかし、介護こそ「相手を知る力」が求められる仕事。

ただ生活を支えるだけでなく、心の支えにもなれる――。

それが、介護職のやりがいだと気づきました。

最後に|介護職は「人を支える」仕事であり「人生を豊かにする」仕事

私が働く高齢者向け住宅では、ご利用者様にとって、ここが「我が家」です。

ですので、朝の「おはよう」や「今日は寒いですね」などの普通の会話が、とても大切な情報になります。

もちろん、時間管理や業務の効率化も大切です。

でもそれは、「人と向き合う時間」を増やすための工夫であるべきです。

介護職は、技術だけでなく「心」で支える仕事。

そして、この仕事に携わることで、自分自身の人生も豊かになっていくと感じています。

介護職に興味がある方へ

介護の仕事は、未経験でも始められます。

また、シフト制で平日に休みが取れるのも魅力のひとつ。

土日休みに縛られず、混雑を避けて出かけたり、自分の時間を大切にできたりする働き方ができます。

もし、「人の役に立ちたい」「誰かの笑顔を支えたい」と思う気持ちがあるなら、ぜひ介護職という選択肢を考えてみてください。

最新の医療の紹介として・・・

幹細胞クリニック東京のご紹介

幹細胞クリニック東京は再生医療に特化したクリニックです。国内製造で厳しい基準を満たした安全性の高い幹細胞培養上清液(エクソソーム)治療を提供し、経験豊富な医師が患者様一人ひとりに最適な治療をご提案いたします。また、わかりやすい料金プランや完全予約制により、安心して治療を受けていただける環境を整えております。」

【https://kansaibou-clinic.or.jp/】

コメント