(最終更新:2025年6月15日)

アフィリエイト広告を利用しています。

「生きがいって、なんだろう?」

そんなことをふと考えたのは、介護の現場で利用者さんと向き合う中で、たびたび“生きがい”という言葉に触れる機会があったからです。

この記事では、介護職の視点から「生きがいとは何か」を、統計や専門家の言葉、そして日々の現場での気づきとともに、やさしく紐解いていきます。

◆ 生きがいとは?専門家はどう定義しているのか

精神科医の神谷美恵子さんは、生きがいを次のように定義しています。

「いきいきした喜び」+「認められているというはりあい」

つまり、生きがいとは自分だけの充実感だけでなく、誰かとの関係性の中で感じる喜びでもあるんですね。

政府の報告書でも、「自分が社会とつながり、役割を持てていると実感すること」が高齢期の生きがいにはとても重要だと述べられています。

◆ 人はどんなときに「生きがい」を感じているの?

内閣府の調査(令和元年「高齢者の日常生活に関する意識調査」)では、60歳以上の人が生きがいを感じることの上位は以下の通りです。

- 家族との団らん(44.1%)

- 趣味やスポーツ(33.5%)

- 仕事(31.8%)

特に男性では「仕事」、女性では「家族や友人との交流」に生きがいを感じる傾向があるようです。

◆ 介護の現場で見た“生きがい”の形

介護職として働いていると、利用者さんが「生きがい」を感じている瞬間に立ち会うことがあります。

たとえば…

- 「今日はあなたと話せて嬉しい」と微笑むお年寄り

- 毎日かかさず花に水をやる姿に、自分の役割を見つけている方

- 「この施設で歌を披露するのが楽しみ」と語る方

生きがいとは、大きな目標だけではなく、「今日一日をどう過ごすか」という中にもあるんだと実感します。

◆ 生きがいの見つけ方―特別じゃなくていい

朝日新聞が実施した高齢者の意識調査でも、多くの人が「生きがいは“何かをすること”から生まれる」と回答していました。

でもそれは、決して大きなチャレンジでなくていいんです。

- 孫の笑顔を見ること

- 毎朝ラジオ体操をすること

- 友達と電話で話すこと

そういった“日常の中のささやかな喜び”の積み重ねが、生きがいにつながるのだと感じます。

◆ 高齢者が働き続ける理由は「生きがい」にあった

厚生労働省の調査によると、65歳以上の人が働く理由として挙げているのは…

- 健康維持のため

- 社会参加のため

- 自分の能力を活かすため

- 生活費の補助

つまり、「ただ生きるための労働」ではなく、「生きがいとしての仕事」を選んでいる人が多いのです。

◆ 仕事を“生きがい”にするには?

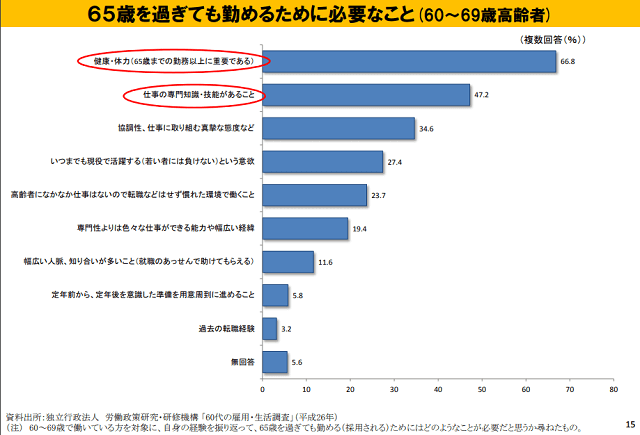

60代後半の人たちが「仕事を続けたい」と思える条件としては…

- 健康であること(66.8%)

- 専門知識やスキルを持っていること(47.2%)

このように、体調管理と学び続ける姿勢が、生きがいにつながる仕事の土台になります。

◆ 心豊かに歳を重ねるために大切なこと

介護の現場では、利用者さんの「その人らしさ」を大切にすることが基本です。

- 若いころの趣味は?

- 今も好きな歌は?

- 毎日かかさないルーティンは?

その人が人生の中で大切にしてきたものを見つめ直し、今も大事にできるよう支援することが、生きがいの支えにつながります。

◆ まとめ:生きがいは“今日の小さな喜び”の中にある

生きがいは、大きな夢やゴールではなくてもいいんです。

「今日も誰かと笑えた」

「ありがとう、と言えた」

「また明日もやってみよう」

そんな気持ちの積み重ねこそが、心を満たしてくれる“生きがい”になります。

あなたにとって、生きがいとはなんですか?

もしかしたら、もうすでにそばにあるのかもしれません。

今日という一日が、あなたにとって小さな充実に満ちた日になりますように。

※参考資料:

・内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」

・厚生労働省「高年齢者の雇用に関する調査」

・朝日新聞「世代別・人生100年時代の意識調査」

10 生きがいを感じる時

どんな時に生きがいを感じるかで最も多いのは,「孫など家族との団らんの時」(44.1%)

性別にみると,男性で最も多いのは,「仕事に打ち込んでいる時」である。

全体 男性 女性 「孫など家族との団らんの時」 44.1% (2) 37.5% (1) 49.0% 「趣味やスポーツに熱中している時」 33.5% (3) 35.3% (3) 32.1% 「仕事に打ち込んでいる時」 31.8% (1) 41.5% 24.3% 「旅行に行っている時」 30.7% 29.9% 31.3% 「テレビを見たりラジオを聞いている時」 29.4% 25.9% 32.0% 「友人や知人と食事,雑談している時」 28.5% 20.3% (2) 34.8% 「夫婦団らんの時」 26.0% 30.7% 22.3% 「おいしい物を食べている時」 17.4% 14.1% 19.9% 「他人から感謝された時」 12.1% 10.3% 13.5% 「勉強や教養などに身を入れている時」 8.8% 9.4% 8.4% 「社会奉仕や地域活動をしている時」 8.0% 9.0% 7.1% 「若い世代と交流している時」 7.7% 6.8% 8.4% 「収入があった時」 6.5% 6.9% 6.2% (生きがいを『感じている』と答えた人に占める割合/複数回答) 図10 生きがいを感じる時(複数回答)

引用元:https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h08_sougou/a15_10.html

生きがいを感じていますか?生きがいを見つける方法とは?

- Q生きがいを感じていますか?

- A

「単発的に生きがいを感じることがあっても、それが持続することがない。年齢とともに興味の対象への熱意が冷めてゆき、それを認めざるを得ない現実にうなだれてしまう。」(京都、61歳女性)

- Q生きがいを見つける方法とは?

- A

「『私って何のために生きているの?』、『私、生きがいを感じられないわ』などという人生の哲学は、時々は考えた方がいいと思います。ただ、生きがいを感じるために何かをするのではなく、何かをしたからこそ生きがいを感じることができるという人生でなくてはいけないと思います」

このような意見が朝日新聞(2024年11月23日)の記事で掲載されていました。

朝日新聞より「生きがいを感じていますか?」朝日新聞 2024年11月23日より

「生きがいを感じていますか?」

| はい | 74% | いいえ | 26% |

| はいの答えた人 どんなことに? | 回答者数 | いいえと答えた人 その理由は? | 回答者数 |

| 子ども | 667人 | ただなんとなく | 311人 |

| 配偶者 | 628人 | 病気・体調がすぐれない | 117人 |

| 旅行 | 540人 | 子どもや孫が成長した | 105人 |

| 読書 | 536人 | そもそも生きがいは不要 | 98人 |

| 孫 | 488人 | 趣味が面白くなくなった | 56人 |

| 健康 | 392人 | 人生の大きな挫折 | 38人 |

| 音楽・楽器 | 373人 | 配偶者を亡くした | 21人 |

| 仕事 | 362人 | ペットを亡くした | 16人 |

死ぬまで生きがいは必要ですか?

| はい | 81% | いいえ | 19% |

人は何のために生きているのか?

| 与えられた生を全う | 869人 |

| 人生の喜びを感じる | 437人 |

| 特に理由なんてない | 431人 |

| 自己実現を果たす | 156人 |

| 生きがいを感じる | 123人 |

| 次世代へ子孫を残す | 107人 |

| いろんな人と出会う | 56人 |

| 人生の苦難を感じる | 13人 |

生きがいを持つための方法

「生きがい」を持つならどうすれば良いかを調べてみました。

ご紹介する内容は、高齢者へのアンケートですが、ご参考になれば幸いです。

生きがいを持つための方法

生きがいを持つための方法 | 健康長寿ネットを参考に調べてみました。

生きがいを持つための方法 | 健康長寿ネットを引用参考にして執筆しています。

「生きがい」をもつということで、「生きがい」に必要な要素とは、何が必要なのかについての例が揚げられています。

- 「生きるために見出す意味や価値」

- 「生きることに対しての充実感や達成感、満足感といった自分自身に見だせる肯定的な感情」

これらを満たすためにいは、自分自身が満足感や充実感、達成感を得たいという欲求があること、

行きたいことや目標とすることがあること、

生きるための価値や意味を見いだすことができ、

打ち込むことのできる活動を持っていることが必要となります。

私自身は、介護職への転職で、50歳を過ぎていましたが、今は、とても、学びが多く充実した毎日を送っています。

介護での学ぶ経験やスキルは、最強の自己研鑽だと感じています。

そして、「生きがい」を求めることは65歳以上の高齢者が働く理由ともなっているデーターもありました。

65歳以上の高齢者が働く理由

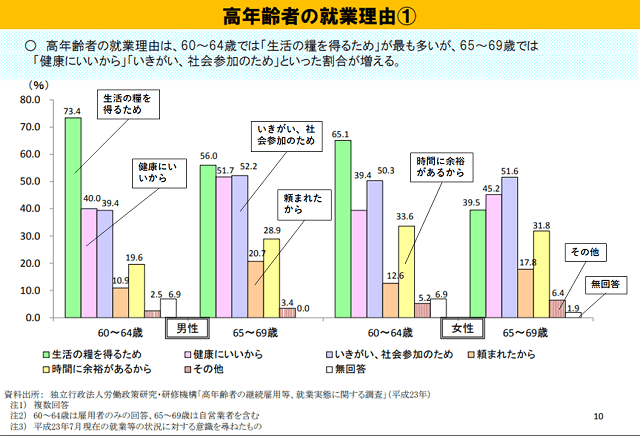

実際に働く高齢者に働く理由を聞いた調査では、60~64歳は「生活の糧を得るため」という回答が最も多くみられましたが、65~69歳では「健康にいいから」、「いきがい、社会参加のため」という理由が増えています3)。65歳以上の高齢者では、「自分自身のために働く」、「仕事に生きる価値や意味を見出している」人の割合が多いことがわかります(図2)。

図2:高齢者の就業理由3) 65歳を過ぎても仕事をするために必要なこと

働く高齢者に65歳を過ぎても勤めるために必要なことを聞いた調査では、「健康・体力(66.8%)」が最も多く、次いで「仕事の専門知識・技能があること(47.2%)」という回答でした(図3)3)。

図3:65歳を過ぎても勤めるために必要なこと3) 高齢者が生涯現役で活躍する社会のためには、65歳以上を雇用できる環境と、高齢者自身の健康な身体と仕事に必要な知識や技能が必要であると言えます。

生涯現役で働くことを生きがいとしている人がいる一方で、仕事だけが生きがいで生活を送ってきた中高年サラリーマンが、仕事を定年退職した途端に生きがいを失ってしまうケースも増えていると言います。

子育てや家族のための家事を生きがいとしてきた中高年主婦の場合は、子どもの巣立ちやパートナーとの別れなどを機に生きがいを失ってしまう場合もあるでしょう。生きがいは、その人の生きるために見出す意味や価値であり、その人自身が満足感や幸福感を得るものであるため、個人によってその内容は異なります。高齢期に入っても活き活きと人生を過ごすためには、高齢期に入ってからも健康と生きがいを保ち続けることが必要です。

生きる希望をもつために!

もし、私たち職員が生きがいを感じていないとしたら、介護施設で暮らしておられる利用者様はどのように感じておられるのでしょうか。

私たち自身のメンタル、こころの健康状態も良好に保てるようにしないと良い介護のお仕事はできないのかもしれません。

このことは、介護職の者が、介護施設で暮らしているご利用者様のことを思う気持ちにも共通しています。

「目の前の現象だけでなく、『こころのなかの想い』にも想像力をはたらかせ、『老い』や『障害』『病気』ばかりでなく、『その人』全体を見ていくことが、専門職としての介護職には求められている。

また、そうした『人を支える』姿勢が介護の仕事の充実感にもつながっていきます。」

引用元:中央出版 介護の基本Ⅰより

この生きがい(充実感)を感じて仕事ができるのが介護のお仕事の魅力だとも感じています。

そのためにも、私たち介護職は、「根拠ある介護」が求められています。

一つひとつの介護行為の裏側には、知識や技術、倫理が統合されています。

介護はそれらを根拠として行われます。

これが、介護の専門性といえるものでもあります。

そのためにはも、介護職は、利用者の生活課題(生活ニーズ)を明確化したうえで、その課題を解決するために支援目標を設定し、その目標設定のために個別支援計画を立案します。

そして計画にそって支援を実施し、その効果について評価します。

このような介護過程のプロセスを繰り返すことによって、一人ひとりの利用者に必要な介護とその根拠を明確にしていくことが求められています。

このような介護過程を展開することによって、介護の専門性へとつながっていきます。

まとめ

私たち介護職は、生きがいを感じてもらえる仕事をして、結果的に私たち自身も仕事のやりがいを感じ、それが生きがいに繋がっていくように思います。

そんな介護の仕事に挑戦して、働く職員が、日々、学びが生きがいにつながり、介護の仕事に携わることで、時間的にも、自由に充実した人生を感じ、介護スキルにとどまらず、生きる人生や、避けては通れない人間関係への対人スキルもみに付けて人生を楽しめる未来を選んでみたいものですね。

【介護・福祉限定】応援プロジェクト実施中!介護JJ最新の医療の紹介として・・・

幹細胞クリニック東京のご紹介

幹細胞クリニック東京は再生医療に特化したクリニックです。国内製造で厳しい基準を満たした安全性の高い幹細胞培養上清液(エクソソーム)治療を提供し、経験豊富な医師が患者様一人ひとりに最適な治療をご提案いたします。また、わかりやすい料金プランや完全予約制により、安心して治療を受けていただける環境を整えております。」

【https://kansaibou-clinic.or.jp/】

コメント